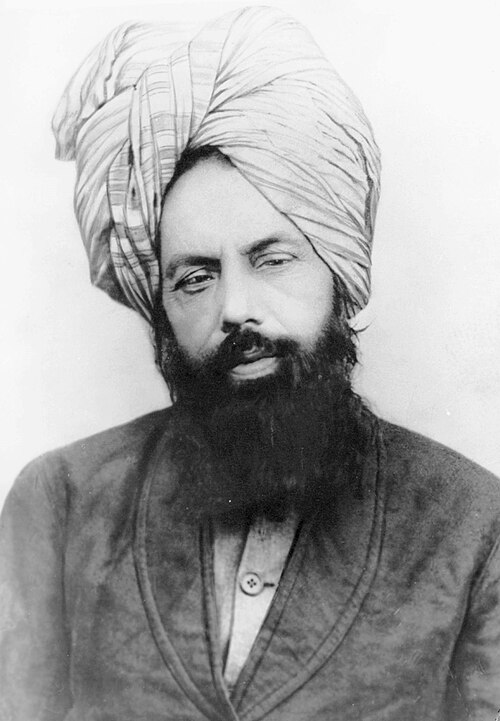

Mirza Ghulam Ahmad (Urdu مرزا غلام احمد ; geboren am 13. Februar 1835 in Qadian, einer Kleinstadt im Nordwesten Indiens; gestorben am 26. Mai 1908 in Lahore) war ein britisch-indischer Prediger und der Begründer der Ahmadiyya-Bewegung. Er erhob den Anspruch, der „Mudschaddid (Erneuerer) des 14. islamischen Jahrhunderts“, die Inkarnation Krishnas, der „Verheißene Messias“ der Christen, der von den Muslimen erwartete Mahdi (der „Rechtgeleitete“) der Endzeit und ein (allerdings Mohammed nachgeordneter) Prophet in einer Person zu sein, mit der Aufgabe, die Menschheit vor dem Jüngsten Gericht zum „wahren Islam“ zu bekehren.

Er behauptete somit nichts anderes, als daß sich in ihm die erwarteten Heilsbringer aller Religionen vereinigen, d.h. der als Messias verheißene Jesus, der Hindu-Gott (Vishnu-Avatar) Krishna sowie der zoroastrische Mesio Darbahmi (Ahura Mazda, Mazdak).

Außerdem verkündete er, Guru Nanak Dev, der Stifter des Sikhismus, sei ein Muslim gewesen. Er vertrat weiterhin die Auffassung, daß Messias und Imam Mahdi zwei Titel für dieselbe Person seien. Ahmadi-Muslime glauben, daß der Mahdi einen spirituellen und intellektuellen Dschihad führen wird.

Mirza Ghulam Ahmad beanspruchte, im Geist und in Vollmacht Jesu Christi aufzutreten. Er verkündete in der Schrift „Masih Hindustan mein” (aus dem Jahr 1899, Masih = „Messias”) ̶̶̵̵̶̶̵̵ im eindeutigen Widerspruch zu den Aussagen im Neuen Testament der christlichen Bibel ̶̶̵̵̶̶̵̵ , daß Jesus Christus (im Koran als Isa ibn Maryam = ‚Jesus, Sohn Marias‘ benannt) seine Kreuzigung überlebt habe, dann zusammen mit seiner Mutter Maria nach Indien ausgewandert und später in Srinagar, Kaschmir, eines natürlichen Todes gestorben sei. Maria, Jesu Mutter, soll auf dieser Reise gestorben sein*.

* Ihr (behauptetes) Grab ist in Murree, 50 km nordöslich von Rawalpindi im Himalayagebiet heute noch zu besichtigen.

Jesus selbst soll sich in Kaschmir niedergelassen und höchsten Ansehens erfreut haben; schließlich im Alter von 120 Jahren eines natürlichen Todes gestorben und in Srinagar in der Kanyarstraße beigesetzt worden sein.

Diese neuen religiösen Ideen und Ideale predigend, bereiste Mirza Ghulam Ahmad ausgiebig den indischen Subkontinent und sammelte hinter sich eine große Schar von Anhängern (‚Ahmadis‘). Im Jahr 1889 leisteten sie ihm den Treueeid „bay’a“; dieses Jahr gilt als das Gründungsjahr der so genannten Ahmadiyya-Bewegung. Dem Gründer zufolge lag die Aufgabe der Ahmadiyya in der Verbreitung des Islam in seiner, wie er es ausdrückte, „ursprünglichen“ Form. Der selbsternannte Prophet gewann bis zu seinem Tod im Jahre 1908 etwa 400.000 Anhänger. Er beteiligte sich an zahlreichen Debatten und Dialogen mit christlichen Missionaren sowie muslimischen und hinduistischen Führern und Priestern.

Auch spätere Ahmadiyya-Autoren, wie Mufti Muhammad Sadiq von Shapur, versuchten biblische Berichte nach Kaschmir zu transferieren. Das verheißene Land, das Mose suchte, sei nicht Kanaan, sondern Kaschmir gewesen („Quabr-il-Masih“, 1936) [2].

In der Folge gab die Ahmadiyya-Bewegung immer wieder Literatur und Kleinschriften heraus, um die Behauptung von Jesu Leben und Wirken in Kaschmir (aus christlich-biblischer Sicht eine folgenreiche Irrlehre, da die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu geleugnet werden) weiter zu verbreiten.

In der Gegenwart tritt die Ahmadiyya-Bewegung in Deutschland verstärkt missionarisch auf, um ihre religiösen Inhalte weiter zu transportieren. Sie führt hierzu u.a. sog. „Charity Walks“ und Baumpflanzungen unter dem Motto „Liebe für alle – Haß für keinen“ durch. Der Missionseifer der Ahmadiyya resultiert aus der Vision ihres Gründers von der „Eroberung Europas für den Islam“ [1].

Wegen des, der Öffentlichkeit oft nicht bekannten, religiösen Hintergrundes dieser Gemeinschaft ist die Ahmadiyya-Bewegung Gegenstand der Betrachtung im Rahmen der Weltanschauungsbeauftragten der Landeskirchen. Beispielsweise hat die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW Berlin) in ihrem Materialdienst über die Organisation der Ahmadiyya ausgesagt [3]:

„Die Organisation der Ahmadiyya ist streng hierarchisch und autoritär strukturiert. Mitglied wird man durch Leistung des Treueeides („bay’a“) gegenüber dem Kalifen in schriftlicher Form und Anerkennung der zehn Beitrittsbedingungen. Ein Ahmadi ist danach ein strenggläubiger Mensch, dem sein Glaube mehr wert sein soll als „Leben, Eigentum, Ehre, Kinder und alles Liebe“. Er soll sich selbst disziplinieren, demütig, bescheiden, fröhlich und sanftmütig sein und danach streben „der Menschheit nach dem Besten seiner Gottgegebenen Fähigkeiten und Kräfte Wohl zu erweisen“. Punkt 10 der Beitrittsbedingungen fordert den Gehorsam „bis zum Tod“ gegenüber dem Kalifen [5]. Dieser Gehorsamsschwur „bis zum Tod“ sichert der Führungselite die tiefgreifende Kontrolle über die Gläubigen. Die Gläubigen sind ferner verpflichtet, einen Teil ihres Einkommens an die Organisation abzugeben. Die Höhe dieses Beitrages ist nicht bekannt.“

Quellenangaben:

[1] Seite „Mirza Ghulam Ahmad“, in: Wikipedia (DE)

[2] Hutten, Kurt: Seher, Grübler, Enthusiasten. Das Buch der traditionellen Sekten und religiösen Sonderbewegungen (Quell Verlag Stuttgart, 13. Aufl. 1984), S. 426ff.

(ISBN 3-7918-2130-X / ISBN 13: 9783791821306)

[3] Kandel, Johannes: Die Ahmadiyya Muslim Jama’at. Artikel in „Zeitschrift für Religion und Weltanschauung“ – Materialdienst 8/2006. Herausgeber: Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW), Berlin.

[4] Rödl, Wolfgang: Ahmadiyya, in: Lexikon neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltanschauungen. Freiburg / Basel / Wien, Herder 2005, 32f.

Madelung, W.: al-Mahdi, in: Encyclopedia of Islam (EI²), Bd. V, 1230bff.

[5] Beitrittsformular und Bedingungen bei Schröter, Hitrud: Ahmadiyya-Bewegung im Islam, Frankfurt a.M. / München / London / New York 42005, 102ff.

Bildnachweis:

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian (AS)., Public domain, via Wikimedia Commons

Weblinks und Verweise

- Salcia Landmann: Jesus starb nicht in Kaschmir: ohne Kreuzestod kein Christentum. Herbig, München 1996, ISBN 3-7766-1963-5

- Günter Grönbold: Jesus in Indien – Das Ende einer Legende. Kösel, München 1985.

Stichworte: Ahmadiyya Muslim Jamaat – Neuoffenbarungen