Erstes Kapitel.

Abkunft und Jugendzeit, Lehr- und Wanderjahre 1504-1531

Da, wo jetzt das hannöversche Fürstenthum Osnabrück vom Großherzogthum Oldenburg sich scheidet, und die Hase, die bis dahin einen nördlichen Lauf genommen hat, sich westlich wendet, liegt das Städtchen Quackenbrück.

Der Fluß Hase am Herrenteichswall

(Bild: Ilona Janzen, via Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0)

Einst war es mit vier Kastellen versehen, woher auch der Name abgeleitet wird, und hatte ansehnliche Mauern; jetzt sind nicht einmal mehr die Spuren, die noch nach der Reformation sichtbar waren. davon zu entdecken. Hier wurde ums Jahr 1504 Hermann Bonnus geboren. Zwar läßt Starcke Bonnus‘ Geburtsort streitig sein, indem er die über denselben gemachten Angaben nicht zu vereinigen weiß. Einige nämlich – so giebt Starcke an, – [Bangertus, Rector in Lübeck u.a.] sagen, er sei Osnabrüggensis gewesen. Andere [David Chytraeus], er sei in dioecesi Osnabrugensi geboren, wieder Andere [Lossius], er sei aus Quackenbrück, noch andere [Olphenius], er stamme von der Hase her. Da nun aber Quackenbrück an der Hase, und zwar im Fürstenthume Osnabrück, liegt, so erledigen sich dadurch leicht alle Bedenken, die Starcke deswegen hegt. Leider sind die Nachrichten über seine Eltern und deren Abstammung nur dürftig und reduciren sich auf folgendes Wenige:

Hermann Bonnus war der Sohn ehrbarer und rechtschaffener Eltern. Sein Vater hieß Arnold Bonnus und war Rathsherr zu Quackenbrück, seine Mutter Hilla, geborne Dreckmanns.

Geburtshaus von Hermann Bonnus in Quakenbrück (dam. Quackenbrück)

Bild: Corradox, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Wie viel Kinder diese Eltern gehabt, ist nicht bekannt. Nur so viel wissen wir, daß Hermann noch einen Bruder hatte, Garlich (Garlevus) mit Namen, der bei Hermanns Tode Bürger zu Lübeck und von diesem selbst zum Testamentsexecutor bestimmt war.

Außerdem wissen wir noch, daß M. Eberhardus Obermannus Prediger zu Lüneburg, aus Quackenbrück gebürtig, ein Verwandter von Bonnus, und zwar, wie es scheint, ein Schwestersohn von ihm war. Ist die letzte Annahme richtig, so wären uns somit zwei Geschwister von Hermann bekannt. Der Name Bonnus läßt auf eine in damaliger Zeit bei den Gelehrten übliche Latinisirung schließen. So nannte sich Pfau: Pavonius, Krachenberger Gracchus Pierius, Möllmann Myliander, Schwabe Suavenius u.s.w.

Wir glauben, hiermit keinen Fehlschluß gethan zu haben, da Bonnus auch ein tüchtiger Philolog war und durch das Beispiel seiner Studiengenossen leicht zur Nachahmung gereizt werden konnte. Noch jetzt aber findet sich in der Stadt Quackenbrück und deren Umgegend der Name Gude, der latinisirt Bonus, Bonnus lauten mußte. Auch der Name der Mutter Dreckmann findet sich noch in jener Gegend. Die Eltern, die in wohlhabenden Umständen gelebt zu haben scheinen, schickten Hermann zu seiner weitern Ausbildung nach Münster. Es wird uns nämlich berichtet, daß er aus der Schule Timanns und Murmellius‚ hervorging. Timann aber war Rector, Murmellius Conrector zu Münster. Diese Schule aber müssen wir zum bessern Verständniß Bonni näher kennen lernen.

Rudolf von Lange oder von Langen, ein Neffe des Decan in der Kathedrale zu Münster, Hermann von Lange, ward von seinem Vater, dem Freiherrn von Lange zu Everswinkel auf die Schule zu Deventer, und da er dort ausgezeichnete Fortschritte in den Wissenschaften machte, durch Vermittlung seines obengenannten Onkels zur Vollendung seiner Studien nach Italien geschickt. Zuvor hatte jedoch derselbe Onkel dafür gesorgt, daß er eine Pfründe erhielt und Domcapitular wurde. Hier in Italien hörte er Laurentius Valla, den eleganten Lateiner Mapheus Vegius, den verdienstvollen Ergänzer des Virgil u.A. Nach Deutschland zurückgekehrt, widmete er sich den Musen und dem Dienste der Kirche, den ersteren wohl zumeist, obgleich seine eigentliche Lebensstellung eben die eines Canonicus zu Münster war. Er besaß eine glänzende Bibliothek, die aus den besten Autoren bestand. Einen Theil seiner Bücher hatte er selbst mit aus Italien gebracht, den andern hatte er sich von dort schicken lassen. Mit Alexander Hegius, dem damaligen Rector der Schule zu Deventer, dessen Mitschüler er früher gewesen war, stand er im Briefwechsel und bewog viele Väter, ihre Söhne nach Deventer zu schicken.

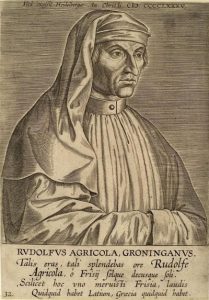

So unter andern Timannus Camenerus aus dem Münsterschen, der dort mit Erasmus von Rotterdam und Johann Murmellius unterrichtet wurde. Lange hat Mehreres geschrieben, z.B. ein Heldengedicht, das die Eroberung Jerusalems durch Titus und die Vertreibung der Juden zum Gegenstande hat. Es erschien zu Mainz 1471, und ward in Deutschland mit Bewunderung von Vielen gelesen. Rudolf Agricola, der die Ausgabe dieses Werkes, das dem Decan Lange gewidmet war, besorgte, nennt ihn in Folge dieser Dichtung den ersten Dichter Deutschlands. Späterhin wurde er auf Veranlassung des Bischofs von Münster des Grafen Heinrich von Schwarzenburg in Angelegenheiten des Capitels nach Rom gesendet. Dort führte er den ihm gewordenen Auftrag mit so großer Geschicklichkeit und in so elegantem Latein aus, daß er mit lobenden Zeugnissen von Seiten des Papstes Sixtus und des Florentinerfürsten Lorenz von Medici nach Münster zurückkehrte, und von da an beim Capitel und in der Stadt Münster viel galt, und wohl in Folge dessen zum Propst im alten Dome ernannt wurde. Diese Stimmung benutzte er, um die Berufung von Alexander Hegius nach Münster zur Reformation der Schule zu bewirken. Anfangs waren die barbarischen Sophisten, die dummen Mönche und die albernen Professoren dagegen.

So unter andern Timannus Camenerus aus dem Münsterschen, der dort mit Erasmus von Rotterdam und Johann Murmellius unterrichtet wurde. Lange hat Mehreres geschrieben, z.B. ein Heldengedicht, das die Eroberung Jerusalems durch Titus und die Vertreibung der Juden zum Gegenstande hat. Es erschien zu Mainz 1471, und ward in Deutschland mit Bewunderung von Vielen gelesen. Rudolf Agricola, der die Ausgabe dieses Werkes, das dem Decan Lange gewidmet war, besorgte, nennt ihn in Folge dieser Dichtung den ersten Dichter Deutschlands. Späterhin wurde er auf Veranlassung des Bischofs von Münster des Grafen Heinrich von Schwarzenburg in Angelegenheiten des Capitels nach Rom gesendet. Dort führte er den ihm gewordenen Auftrag mit so großer Geschicklichkeit und in so elegantem Latein aus, daß er mit lobenden Zeugnissen von Seiten des Papstes Sixtus und des Florentinerfürsten Lorenz von Medici nach Münster zurückkehrte, und von da an beim Capitel und in der Stadt Münster viel galt, und wohl in Folge dessen zum Propst im alten Dome ernannt wurde. Diese Stimmung benutzte er, um die Berufung von Alexander Hegius nach Münster zur Reformation der Schule zu bewirken. Anfangs waren die barbarischen Sophisten, die dummen Mönche und die albernen Professoren dagegen.

Als aber dieser Widerstand beseitigt war und die bewußte Aufforderung an Hegius erging, schützte dieser sein Alter und seine priesterliche Würde vor, empfahl aber an seiner Statt unter Andern und zwar an erster Stelle Timannus Camenerus aus Werne im Münsterlande als einen ansehnlichen Mann. Das Domcapitel ging darauf ein, und so wurde Timann in Anbetracht seiner Person und seines Ansehns zum Rector der Schule verordnet. Conrector wurde Bernhard Gweringius, der ausgewählte Gedichte der drei Satyriker Horaž Juvenal und Persius sammelte, erklärte und im Jahre 1500 herausgab. Johann Hagemann wurde Lehrer der dritten Classe und erklärte die aulularia bon plautus, die er auch herausgab. Späterhin kam er nach Rom, wurde Bibliothekar an der vatikanischen Bibliothek und starb als solcher. Johann Peringius wurde Lehrer der vierten Classe, sammelte auserwählte Sprüche von Laurentius Valla, gab sie heraus und erklärte sie. Ludwig Bavincus wurde Lehrer der 5. Classe und war, wie seine vier genannten Collegen, in der Schule des Hegius gebildet. Lehrer der sechsten Classe endlich war Antonius Tunicius, der Sprüchwörter sammelte. Die Seele der neuen Schule war unstreitig Lange. In allen zweifelhaften Fällen holten sich die Lehrer bei ihm oder bei seiner Bibliothek Rath, und was die Lehrer in ihren Classen erklärten, geschah stets mit Zustimmung Langes. Selbst der Rector Timann wagte nicht ohne ihn zu thun, ja nicht einmal den Schülern eine Arbeit aufzugeben.

Ebenso wenig wagte er Etwas vorzutragen oder herauszugeben, ehe es Lange gebilligt und corrigirt hätte. Den Höhenpunkt ihres Ruhmes sollte aber die Schule erst durch Johann Murmellius erreichen, Dieser, aus Geldern gebürtig und in der Schule Alexanders Hegius gebildet, war nach Köln gekommen und hatte dort die Magisterwürde erlangt. Er begann Vorlesungen zu halten und das barbarische Latein jener Zeit zu geißeln. Da traf ihn das Schicksal des Bartholomäus von Köln und der Gebrüder Ädicollius. Er wurde durch die „Barbaren“ aus Köln vertrieben und wandte sich nun flüchtig zu seinem Lehrer Hegius. Aber in Deventer angekommen, erkannte er erst recht das Trostlose seines Zustandes. Die Lehrerstellen dort waren sämmtlich besetzt, und Murmellius entschloß sich in der Verzweiflung, Soldat zu werden. Doch Hegius versuchte ihn bei den Wissenschaften zu erhalten und schickte ihn mit Empfehlungsbriefen an Lange nach Münster. Dieß war 1498. Murmellius hatte sich vorgenommen, daß dies sein letzter Versuch sein sollte. Würde er von Lange nicht angenommen, so wollte er sofort unters Militair gehen. Deshalb trug er schon jetztt nach Soldatenart eine Lanze bei sich. Mit dieser bewaffnet, erscheint er plötzlich bei Lange in Münster und begrüßt ihn in Prosa und Versen.

Lange erstaunt über den kühnen Jüngling und ladet ihn zum Mittagessen ein. Murmellius nimmt’s an, und da entdeckt nun Lange in ihm eine hervorragende Begabung: ein ausgezeichnetes Gedächtniß, eine nicht ungewöhnliche Bildung und empfiehlt ihn dem Rector Timann und den übrigen Gelehrten in Münster. Einen solchen Mann durfte Lange unter keiner Bedingung wieder fortlassen. Er trat deshalb in Unterhandlungen mit Bernhard Gweringius und brachte ihn, der bereits Vicar an einer Kirche war, zuletzt dahin, daß er sich ganz dem geistlichen Stande widmete und dem Murmellius seine Stelle überließ. Dies geschah im Jahre 1500. Nun war der Ruf der Schule sehr hoch gestiegen, und es macht dabei einen wohlthuenden Eindruck, daß der kühne und gefeierte Murmellius nichts von irgendwelcher Bedeutung unternahm, ohne dabei den Rath seines väterlichen Freundes Lange einzuholen. Ihre Vollendung aber erhielt die Schule schließlich durch Johann Cäsarius aus Jülich, der 1504 nach Münster kam und die griechische Sprache deren er kundig war, dort zu lehren begann. Sämmtliche

7___Timann und Murmellius.

Lehrer, Timann und Murmellius an der Spitze, nahmen an seinem Unterrichte Theil, und so ward das Griechisch eine unentreißbare Provinz der Schule zu Münster.

Von allen Orten und Enden, besonders aus Belgien und dem Rheinlande, strömten nun Knaben und Jünglinge nach Münster, besonders um Murmellius zu hören. So z. B. Jacob Mycillus aus Straßburg; Georg Heltus aus Meißen; der Bruder Johann Bugenhagens, des Reformators von Lübeck: Gerhard Bugenhagen aus Pommern; der Vetter (patruelis) desselben: Johann Bugenhagen der Jüngere; die Gebrüder Schwabe (Suavenii fratres), von denen der eine, Petrus mit Namen, später Bonnus nach Dänemark begleitete. ─

Johann Bugenhagen, der Ältere, der uns hier besonders interessirt, da er uns späterhin als Beschützer von Bonnus näher bekannt werden wird, schrieb einst von Treptow, einer Stadt in Pommern, an Murmellius: „Ich ermahne meine Schüler, daß sie endlich zu Dir kommen sollen, wenn sie Gelehrte werden wollen. ─ ─ ─ Ich freute mich, als ich Deine Schriften las, daß ich in dieser Zeit lebte, in der gerade Deutschlands Jugend sich gelehrter und der lateinischen Sprache wohlkundiger Lehrer erfreut. Wer nämlich Deine Schriften liest, der wird deutlich erkennen, daß Du ein reines Latein sprichst und dabei, in der Leyer Apolls unterwiesen, süße und fromme Gedichte singst, wie letzteres Christi Diener geziemt“. ─ Elf Jahre lang (1500─1511) blühte so unter Timann und Murmellius die Schule zu Münster. Da wollte es ein böser Dämon, daß sich Murmellius mit Timann wegen eines von Timann herausgegebenen Compendiums der Grammatik verunreinigte. In Folge dessen schied Murmellius aus Timanns Schule und ward Rector an der Ludgerusschule in Münster. Doch in dieser Stellung blieb er nur drei Jahre. Im Jahre 1514 bereits ging er nach Alkmaar in Holland, richtete dort die Schule ein, ging aber bald, nachdem er durch eine Feuersbrunst um seine ganze Habe gekommen war, nach Deventer (1516), wo er am 2. October 1517, ─ vielleicht an Gift, ─ starb. Er hinterließ eine Witwe und einen kleinen Sohn in Armuth, ─ das treue Bild eines deutschen Gelehrten bis zum Tode! ─ (bis S. 7)

Sein Verhältniß zu Lange war durch den Zwiespalt mit Timann nicht getrübt worden und blieb auch nach seinem Weggange

8___Lange und Luthers Thesen.

von Münster immer ein freundschaftliches, wie aus einem Briefe, den er von Alkmaar aus an Lange schreibt, klar wird. Auch mit Timann hat er sich noch während seines Aufenthalts in Münster, ─ besonders durch Vermittlung von Lange und Pering, ─ versöhnt. Lange hatte das compendium (aus dem Murmellius ein dispendium gemacht hatte) verbessert, und nun war Murmellius versöhnlich genug, demselben ein empfehlendes Epigramm vorzusetzen. Wie er aber vor dem Zwiespalt von Timann gedacht, dafür zeugt unter Anderm ein Gedicht von ihm.

Die mit leuchtenden Augen des Geistes zu schauen vermögen,

Das, was göttlicher Art, kümmert das Endliche nicht.

Dazu zählet die Muse mit vollem Rechte dich, Timann,

Timann, Gelehrter voll Ruhm, Sohn des teutonischen Lands!

Der du die schwankende Jugend mit festem Gesetze regierest,

Richtig zu wandeln ihr zeigst, richtig zu reden sie lehrst.

Timann aber war dreißig Jahre (also bis zum Jahre 1528) der Rector der neuen Schule. ─ Die altklassischen Studien, gewöhnlich die humanistischen genannt, arbeiteten bekanntlich der Reformation in die Hände und nahmen im Ganzen eine befreundete Stellung zu derselben ein. Es muß uns aber von besonderem Interesse sein, die Stimmung, die in dieser Schule herrschte, kennen zu lernen, da wir es im Nachfolgenden mit einem Reformator zu thun haben. Da ists denn wahrhaft rührend zu vernehmen, daß der nunmehr alte Domprobst Lange kurz vor seinem Tode (1519), nachdem er Luthers Thesen gelesen, ausgerufen hat: „Nun so ist die Zeit gekommen, daß die Finsterniß aus Kirche und Schule vertrieben wird, daß die Reinheit in die Kirchen zurückkehrt und die Classicität (mundicies) lateinischen Ausdrucks in die Schulen.“ ─ ─

Das war nun der Boden, in dem Hermann Bonnus aufwuchs. Wir wissen freilich nicht, wann er nach Münster gekommen sei. Soll er noch zu den Zeiten, da Murmellius Conrector war, die Schule besucht haben, so muß er spätestens mit dem 7. Jahre dahin gekommen sein, da Bonnus 1504 geboren war, Murmellius aber 1511 diese Schule verließ. Zum mindesten aber ist der Ausdruck bei Hamelmann, daß er aus der Schule Timanns unter Murmellius

9___Bonnus geht nach Wittenberg

hervorgegangen war, ungenau.

Quelle:

Hermann Bonnus, Erster Superintendent von Lübeck und Reformator von Osnabrück. Nach seinem Leben und seinen Schriften bearbeitet von Dr. Bernhard Spiegel, Pastor zu St. Marien in Osnabrück. Nebst bisher noch ungedruckten Anlagen, enthaltend: Die Kirchenordnung für die Landkirchspiele des Fürstenthums Osnabrück u. s. w.

Leipzig, Roßbergsche Buchhandlung, 1864. [S. 1-8; Digitalisat]